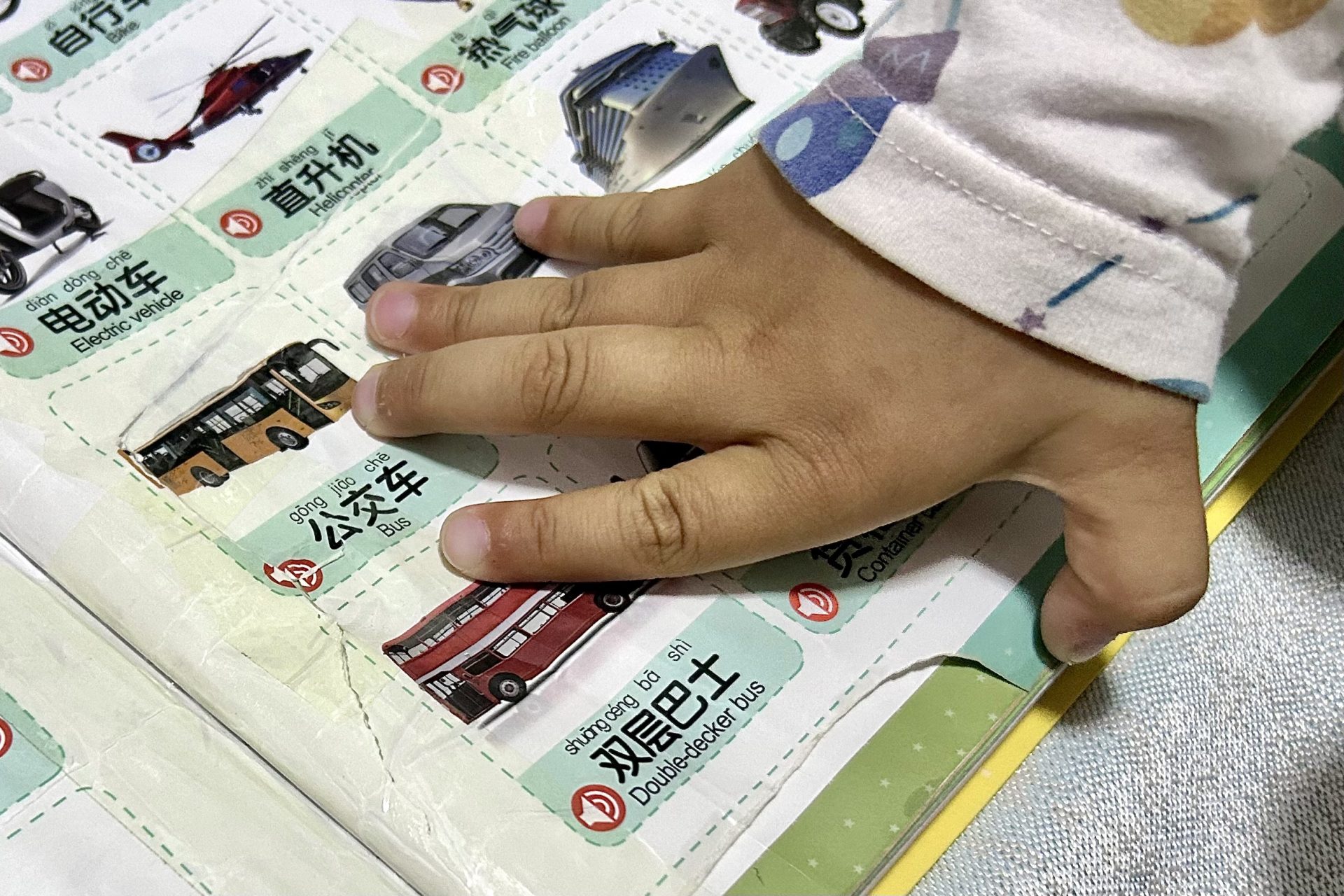

刚才,睡觉前我陪着果果读有声书。有一页破了个小口子,结果果果就一直伸手去撕,怎么劝都劝不住。那一刻我突然意识到,这种行为其实不仅仅是孩子的“调皮”。说到底,我自己一个三十多岁的成年人,不也常常改不掉抠鼻屎、扣死皮这些小动作吗?

我们在电梯、地铁、商场等公共场所,经常能看到广告或标语的边边角角被人抠掉、撕烂。这些行为乍看起来无意义,却几乎“人皆有之”,似乎是某种“与生俱来的陋习”。

这究竟是怎么回事?我们能控制得住吗?又该怎么引导孩子避免这些小动作?

1. 为什么人类喜欢“抠、撕、扯”?

1.1 心理调节的本能

很多“抠东西”“撕纸片”的行为,其实是人类在面对无聊、焦虑、思考、等待等情绪状态时的一种“自我调节”方式。大脑会下意识地寻找一个重复、节奏感强的动作,来转移注意力或释放轻微的压力。这种行为在心理学上被称为“自我刺激行为(self-stimulatory behavior)”或“自我安抚行为(self-soothing behavior)”。

1.2 微小的满足感与成就感

撕纸时的声音、手感变化,会带来一种即时反馈,使人产生轻微的满足感。大脑甚至会因为这种反馈,分泌少量多巴胺,让人产生“舒服”的感觉——虽然这个舒服是短暂且无害的,但它的确让人“欲罢不能”。

1.3 形成习惯之后更难戒掉

长期反复之后,这类行为会演变成一种无意识习惯,特别是在特定情境(如等电梯、开会、乘车)下,自动触发。正如我们大人在会议中撕纸巾、咬笔杆,和孩子在读书时撕书页,本质上是相似的心理驱动。

2. 这种行为是“坏习惯”吗?

不完全是。这类行为一般不涉及道德错误,也不会造成严重后果,算是**轻度的坏习惯或生活小毛病**。但它是否“值得管”,要看三个方面:

- 是否造成身体损伤(如抠破皮肤、弄伤鼻腔或耳道);

- 是否影响公共形象(在社交、职场或公共场合显得不合时宜);

- 是否发展成强迫行为(失控、频繁、难以克制)。

对小孩子来说,这种行为更多出于好奇和探索,暂时不需要过度紧张,但可以适当引导。

3. 可以如何引导和改善?

3.1 帮助孩子觉察自己行为

比如事后轻声提醒:“你刚刚是不是在撕书?是不是有点忍不住?”让孩子开始有意识地观察自己行为,而不是一味责备。

3.2 提供替代性触觉体验

可以给孩子准备一些可以随便揉捏、撕扯的“情绪玩具”,如撕不烂纸、舒压球、魔术贴手工材料等,满足他们对“撕、抠、扯”的感官需求。

3.3 利用正向反馈代替负面批评

与其说“你怎么又在抠”,不如说“你刚刚控制住没撕书,真棒”。用肯定来强化控制力。

3.4 身教大于言教

大人也要适当控制自己的小动作。毕竟,孩子的很多行为是模仿来的,父母如果自己也在撕纸巾、扣手皮,那就很难说服孩子不去做。

人类天性里,确实藏着一些“莫名其妙”的小动作。但这些行为不一定是“坏”或“错”的,它们只是我们情绪表达、感官调节的一种方式。关键在于,我们能不能理解背后的原因,并温和而坚定地学着去引导、取代,而不是粗暴地制止。

就像果果那一页书被撕开的角,在我看来是一场“亲子情绪小实验”,也许正是我们一起成长的契机。

发表评论